譯者:黃居正

出版品牌:左岸文化

出版日期:2017-11-08

產品編號:9789865727550

每個世代/時代都有革命分子。

所有的革命分子,都必須相信行動的必要性。

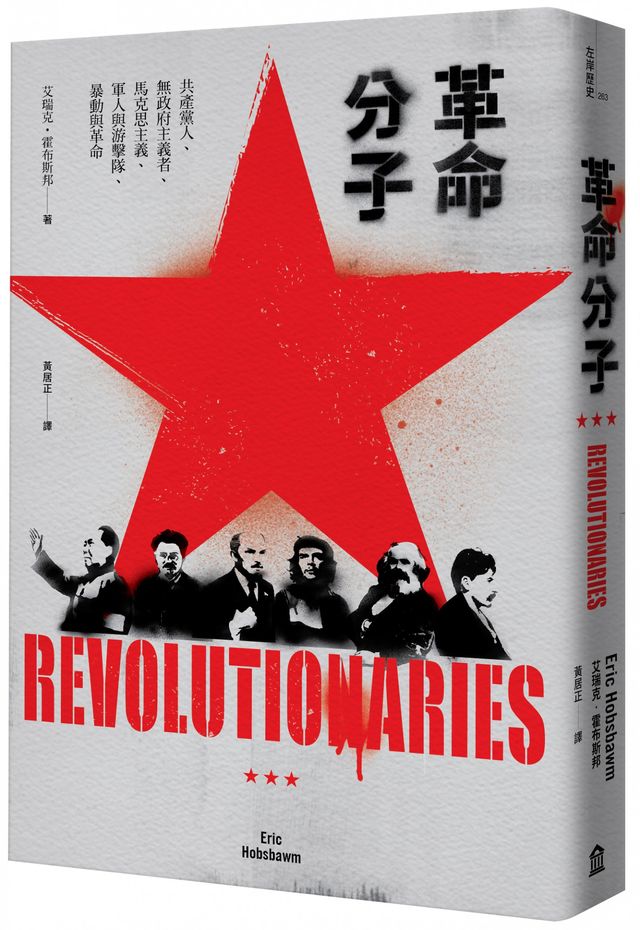

◎理解霍布斯邦思想必備索引‧2017全新重譯版

21世紀還在講一百年前俄國的十月革命似乎過於老派,21世紀的革命在突尼西亞、在埃及,或許在香港。不過每個時代的革命都一樣,它們都暴露了社會的嚴重矛盾,也表現了永遠有一群人,他們對現狀不滿、對理想世界充滿想像,並願意為其努力。而其中總有一個,將變成引爆全世界行動的火花。

本書為霍布斯邦於1961到1972年撰寫的書評、文章,以及演講集結。全書環繞著「革命」這個主題。一開始,霍布斯邦從一個歷史學家的角度處理共產黨及共產主義的歷史。接著討論的是無政府主義,每一個嚮往革命的人或都曾為它其中崇高的道德性所吸引,但其在革命運動上的無能卻也眾所皆知,馬克思主義者怎麼看?第三部分則處理自1950年代中葉起便十分活躍的、關於馬克思及馬克思主義各種面向的談辯。第四部分的主題是軍人與游擊隊。基於過去對盜匪跟農民起義的研究,游擊隊對霍布斯邦而言並不陌生,此處特別著墨越南、中國的游擊隊,同時也放進了對格瓦拉和毛澤東的觀察。第五部分直接點出這本書的主題:暴動與革命。從農民起義到勞工運動,所謂的暴力相差甚遠,公權力的作用也大不相同,霍布斯邦怎麼看?

+++

五十年後,重新閱讀《革命分子》會/該有什麼不一樣的感受?

我們會發現,霍布斯邦提出的問題與思考方向依然具有價值,因為這或許是任何時代的「革命者」,無法迴避的本質,什麼是革命?什麼是顛覆?什麼是暴力?將革命概念置於歷史脈絡中思考,成敗是否必然?當代的現實環境如何與之辯證?理念與現實,如何對話?21世紀,資本主義仍然是我們必須打倒的對象嗎?

作為一個歷史學家,霍布斯邦不僅將上個世紀的政治與社會動盪,置於歷史的脈絡中解讀,從歷史探究到對馬克思主義的當代評價,評論這些改變20世紀面貌的重要思想及人物;同時,作為一個老派的革命分子,在「革命」這個概念已倍受懷疑(或只是個象徵符碼)的此刻,他的文字提醒我們,面對社會不公義、不平等,激進的方式如何可能,以及其作為一種解方的重要性。

艾瑞克‧霍布斯邦(Eric J. Hobsbawm, 1917-2012)

霍布斯邦出生於第一次世界大戰結束的前一年(1917)。生於埃及,成長於維也納、柏林,16歲(1933)之後長期居住於英國,1960年代開始不定期前往美國、法國、拉丁美洲任教並從事研究。2012年病逝於倫敦。

在動盪的時代裡,有人選擇法西斯,青年霍布斯邦則選擇了共產主義,馬克思思想成了他終身奉行的價值。他1936年加入共產黨,1946年進入「共產黨歷史學家小組」。對他來說「黨」(Party)這個字的「P」具有大寫般的重要地位,甚至想像不出如何跟非黨員交往戀愛。但是隨著1948年之後冷戰的到來,自由世界這方的共產黨面臨了前所未有的信心危機,1956年史達林的惡行公諸於世,許多黨員紛紛退黨,霍布斯邦卻選擇留下來;不過他轉而親近義大利式的歐洲共產主義,從「改變世界」轉向「詮釋世界」。

一位有著獨特史觀的歷史學家,寫就了膾炙人口的大眾歷史讀物。他認為歷史的推動者不是帝王將相,而是「平凡百姓」,甚至是落草為寇的軍人和牧人,所以寫作了《原始的叛亂》、《盜匪》這樣探討平民叛亂的歷史書;他認為學術不應該為少數人服務,因此書寫了以一般大眾為對象、橫跨三世紀的系列叢書:《革命的年代》、《資本的年代》、《帝國的年代》、《極端的年代》。他的著作在1960年代成了第三世界人民反對獨裁統治的思想來源,成了憤怒青年反對傳統、亟欲推倒權威的引用辭彙。

1960年代之後,霍布斯邦抱持他的世界觀,成為少數真正了解拉丁美洲的歐美人士,以他老一輩的「革命分子」身分,關心「嬉皮世代」,秉持無國界的世界主義以及平衡觀察的視野,關切「全球化」議題。

黃居正

加拿大麥基爾大學(McGill University)法學博士(D.C.L.),國立清華大學科技法律研究所專任教授。主要研究領域為國際公法與原住民法,著作百餘種。2016年開始參與蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組迄今。

也因為這樣,在西方國家的新興革命精神,幾乎都歸知識分子,以及其中邊緣的中產階級(例如具創造力的藝術家),或承認富裕社會的成就,而很正確地把注意力集中在該社會缺陷上的年輕中產階級們所專有。先不管像黑人這類不難理解其不滿情緒的特殊少數,典型的革命分子應該是個出身中產階級的年輕人(通常都是學生),而且,他也很想與勞工運動中的左派、社會主義者或共產黨人,劃清界線。即使是像法國的一九六八年的五月風暴,與義大利一九六九年「熾烈的秋天」,當兩種運動結合在一起,也只有學生才會一腳踢翻資本主義;至於勞工,不論多麼好戰,仍舊在資本主義裡面埋頭苦幹。

我已經說過,一九六○年代後期的這種局面,是短暫的,就像一九一四年以前一樣。這段時期的西方世界,似乎不單是帶著一個對資本主義根本矛盾的新解釋,進入一個全新的科技資本主義(有時會被誤稱為「後工業社會」)的境界之中,更明確地說,它是進入了另一段長期的經濟危機。革命運動想要起來對抗的,不是一個「經濟奇蹟」的環境,而是一種經濟上的難題。現在估計其可能引發的基進化政治的數量與種類多寡,還嫌太早。誠然,值得留意的是,在最近一次類似的局面中,右派基進分子比左派的獲利更多。迄今,革命風潮在工業國家中最戲劇性的象徵,仍是在景氣的高峰下,亦即一九六七到一九六九年所開展的那些。如果真要給個預言,一定會覺得光是社會的分崩離析與經濟的萎靡不振兩個因素加起來,就要比各工業國家在兩次大戰之間所發生的任何事故更具爆炸性,除了德國可能是個例外。不過傳統的那種社會革命絕對不是其唯一的,或最可能會產生的結果。

然而,在新興的革命精神,與兩次大戰間的我們這一代的革命精神之間,仍有一個主要的差異。我們曾經擁有過希望,它也許是錯誤的;以及一個可供選擇的社會具體典型:社會主義。今天,這種對偉大的十月革命以及蘇聯的信仰,已經大幅度消逝了──而且也沒被什麼別的給取代。因為,雖然新興的革命分子正汲汲尋找足以效忠的可能模式或是中心,但是較小的、地方性的革命政權,古巴、北越、北韓之類的,甚至連中國,都無法提供像蘇聯在我們這一時代所給予的相同的東西。在我們觀念中最早浮現的,是一種全盤否定既存社會的仇視與烏托邦,兩者的結合。另外,同樣地,強而有力的革命運動形式,也就是有紀律的群眾政黨,在新興革命分子中也失去了分量。後者似乎寧可以小型的部眾,或接近無政府主義式、結構鬆散的自由派分子集團方式來活動,而不想遵循馬克思主義者的傳統。這一切在歷史上似乎都是無可避免的,但是它在革命激情與有效的革命行動之間所製造的鴻溝,看來要比我年輕的時代嚴重得多。我舉出這些差異點,心中並無絲毫的快意,也沒有貶抑新興革命分子的意思。擁有一個革命運動,總比什麼都沒有來得強。這就是我們現在所能擁有的革命運動,而且我們得盡己所能好好地做。唯一不變的事實是,我們還有很多要學習、或是要重新學習的地方。

最後,讓我改來談談知識分子在革命運動中的角色這個問題。換言之,不是為何他們有些人會變成革命分子,而是作為社會中一個階層的他們,會有什麼樣的政治態度,以及他們這種行動,又將扮演何種角色的問題。幾乎用不著我說,這兩個問題是或將會是完全不同的。馬克思與恩格斯當然是知識分子,但是在德國社會民主黨人中的德國知識分子,其數量與所占的比例卻相當少,應該說根本微不足道。我這一代的共產黨學生,在大戰前夕的五萬名大學生裡,僅占相當少數,我猜,最多的時候也不會超過四到五百人;在牛津與劍橋,儘管還不到鳳毛鱗角的地步,但即使是較大的社會主義俱樂部,也只屬於少數人。雖然,在我們這群極少數中,有時會有比例上足以自豪的、最優秀學生。這項事實的確引人側目,但這並不影響一九三九年以前,極大部分的西歐學生都不屬於左派、更甭說是革命派的這個事實。不過,在像南斯拉夫這樣的國家,或許還是有大部分的學生是屬於左派或革命派的吧。

另外,即使我們能夠聲稱,知識分子這個階層是富有革命精神的(一般說來,或許在第三世界的年輕知識分子的確容易如此),我們也不能自動就把他們的態度或政治行為,與其他革命力量的態度與政治行為相提並論。就舉一個明顯的例子吧,學生在一八四八年革命裡扮演了領導者的角色,但在俾斯麥的時代,這些富有革命精神的自由派分子跑到哪裡去了?再者,在一九○五年的俄國革命中,學生(包括中學生)是極端出色的一群,但是在一九一七年的革命中呢?我們只能說,就不是這麼一回事了。不過,這與布爾什維克,以及所有其他反對勢力的群眾政黨領導集團,幾乎清一色是由知識分子組成的這個事實,並不相抵觸。再舉第三個,而且或許是相當地方性與很快就會消失的例子。今日,英國學生團體整體來說所占的政治位置,很有可能比勞工集團來得更左。但是,就在此時此刻,勞工群眾實施工廠行動的戰鬥性與奮不顧身的精神,要比「大罷工」(編按:一九一六年)之後的任何一個時期都來得明顯時,學生的集體政治活動卻可能比過去三年內的任何時期都更處於低潮。這兩種集團顯然沒有採取相同的路線,遵循相同的方向,藉著相同的力量與動機來運動。

那麼,我們要如何形容在今天的工業國家中,作為一個社會集團的知識分子呢?首先,他們在今天,是如此一個不能再被輕易歸類為中產階級的特殊變項集團。他們的數量更多了,因為科技的成長與經濟制度中第三部門(包括管理與溝通)的擴張,對他們的需求較過去增大了不少。他們在技術上被無產階級化了,因為他們之中有大多數都不再是「自由業」或私人企業家,而成了領薪的受雇者;即使對其中大多數的中產階級來說,這也是事實。藉由特殊的舉止態度、特有的消費需求,以及特別的興趣,我們可以辨認出他們來,而生意人也正是如此向他們訴求著。例如,他們讀的是《衛報》而不是《每日電訊報》,而且,他們對訴求地位象徵的商品買賣,像是挑剔某種型式範疇的東西之類的活動,相當無動於衷。今天,在西方國家的中心裡,這個階層中的大多數(或至少是其中屬於某種職業形態的人)在政治上或許是偏左的,不過,可能也僅止於此了。在英國,閱讀《衛報》-《觀察家週報》的專業階級形態,在政治的分野上站在同一邊,而閱讀《每日電訊報》的中產階級形態,則屬於另一邊。一九六八年五月的法國,階級鬥爭的陣線,則穿越了中產階級的核心地帶。在總罷工裡,搞研究與發展型的、實驗室裡的,與設計部門和公共關係的,都傾向和勞動者一起走上街頭,而且常常是勇猛善戰的。然而企管人員、行政人員、銷售員等,卻仍都和管理階層站在一起。

曾經有人說,今天的知識分子,有部分是屬於一種「新興的」勞動階級,在某種意義下也稱得上是十九世紀在英國舉足輕重,屬於「智力工匠」中技術純熟、自信十足,並且在技術上屬於最獨立的勞工貴族之現代翻版。更有人認為,作為一批領薪水的專業人才,他們個人或整個階級的經濟財富,與私人企業的經濟狀況並沒有密切的關係,簡單來說,他們有能力判斷私人企業的缺陷所在。確實,有人認為他們與那些在商場上運疇帷幄的人至少一樣聰明,都受過良好的教育,而且他們的工作也至少讓他們對該企業的政策與經濟制度有個同樣宏觀的認識。他們並不喜歡把自己的活動囿限在薪資啦、工作環境啦,這些細微末節的瑣事,而比較樂意去檢視經營與政策上的改變。

這些論點主要是來自像阿蘭.圖賴訥、與索格.馬勒這類法國的社會學者,具有不可忽視的力量。然而,他們的主張並沒有說新興的「勞工貴族」比老勞工貴族更像一股革命的力量。他們是說它是一種非常有效的改良力量,只有當我們正視社會中有一種徐緩、和平,但根本的轉型,它才算得上具有革命精神的。不過,這樣的一種轉型是否可能,或即使可能,能否被視為一種革命,還是個棘手的問題。對於這個問題,「新興勞動階級」的主張者認為,這在實際上只不過是新費邊主義者的答案,穿上了馬克思主義術語的外衣而已,它們是絕對不會被所有左派接受的。現在,最佳的手段,就是將他們視為與他們那些勞工貴族的老前輩相同的穩健改良主義者。他們在職業上的興趣,或許會使他們略微傾向民主的社會主義而非資本主義,因為這種社會主義不致於威脅到他們頗為優越的地位;而且,他們對左派的志向,通常也可能比對自己的職業興趣更遠大,畢竟,他們之中大多數都曾度過學生時代。但是他們對社會變遷的基本態度是,而且或許必然是:在既存的體制所能做的,要比做一個革命者所能做的多得多,這包括他們的孩子,以及他們的想像。就算對他們自己來說,這也是無庸置疑的事實。

除了那些邊緣團體譬如等同於老式手搖紡織機織工之類的中產階層,其職業已經被技術的進步搞到無用武之地—像老式的藝術創作者,作家等等,知識分子中會對現狀表現出完全否定態度的,主要就是年輕的知識分子了。他們包含了那些被教育來從事智力工作的人,儘管我們總是搞不清楚他們的反叛性與教育體系之間到底有什麼關聯。

這些中產階層年輕成員的社會經驗相當有限,儘管或許在今天已經比他們父母那個時代豐富多了。這些經驗中有大部分是被來自家庭、學校或學院,具有類似背景的同儕團體經驗調合出來的,愈年輕的愈是如此。(一般所謂的「青年文化」是指跨越了社會差異,結合同一年齡青年的團體,這是膚淺或商業化的,甚至是既膚淺又商業化的概念。類似的服飾、髮型、娛樂的形態與社會習俗,並不代表會有相同的政治行為,這一點在學生群中的好戰分子企圖動員年輕工人時,就常常會發現到。一個不具混雜性的「青年文化」單獨型,究竟有幾分屬實,仍是一個有待討論的問題。)它不單純是關於中產階級年輕人的評論所說的,一種舊的或新的「代溝」,一種對長輩的反叛,或不管有無理由,對教育制度的不滿。它可能會和過去常常發生的一樣,反映出一種對社會應加以重視之問題的懇切批評,不管它的形成是否欠缺統整性。

青年革命精神中最有用的組織化形式,就是學生組織。(有些國家還包括中等學校的學生。)因此,評估這種學生革命精神的性格與可能性,是相當重要的。當然,它的政治功能是雙重的。它既是一個為其本身權利的運動,也就是說,作為一種基於年齡或為教育制度拔擢進入的人群團體而存在,而且,也是成人政治世界活躍分子與領袖的後援基地。第一種功能在目前較為明顯,但第二種則在歷史上較引人側目。烏爾姆街高等師範學校在十九世紀末政治上的顯赫聲名,並不是由於該校當時對社會主義者的同情以及該校學生支持德雷福運動所致,而是這些學生中某些人在之後的職業所造成的,例如饒勒斯、萊昂.布魯姆與愛德華.赫里歐等人。

關於青年/學生運動,通常可以作出兩個普遍性的觀察。第一個相當濫調陳腔但卻十分明顯,就是這樣的運動本質上難以持久與延續。作為一個青年、或學生,不過是進入成年且自力更生階段的前奏曲;它本身並非一種職業。與獨身生活不同,它甚至不是一個藉由個人的力量就能實現的計畫。這段時間是能夠延長的,儘管當前流行一種說法,把每個度過最初二十年的人當作徘徊在中年邊緣,企圖縮短這段時間。不過,它遲早必須結束。是以,青年或學生的政治性運動,無法與那些成員能夠留在其中一輩子的運動相提並論,例如勞工運動(他們其中大部分都要一直幹到退休為止),或婦女運動、黑人運動;這些人從出生到死亡都隸屬於其各自的範疇。不過,永遠都會有青年、也永遠都會有學生,以他們為基礎的運動格局自然也就永遠存在。而且因為這二者今日在人口中占了相當高的比例,所以很容易就會變成至少是潛在性的群眾運動,但其成員每隔幾年便會來一次大換血,則是百分之百無可避免的了。另外,更可以肯定的一點是,這種運動愈是自限於難以持久的判準,也就是說,自限於衡量他們與成年人之間有多大的差距,也就愈難保持行動、組織,甚或計畫與意識形態的持續性,這與其氛圍的延續或是每個新世代都面對類似問題的事實,正好形成了對比。這在過去對革命青年來說不算什麼問題,主要是因為他們普遍將自己的運動視同成年人的運動,而且也通常義正辭嚴地拒絕被歸類為青年運動;他們的目光,也總是集中在成年人的地位。目前這種將「青年文化」劃分出來的流行趨勢,或許能讓這種運動潛在的數量更大,但也使得它更加起伏不定。

其次,在過去五十年可以看到一種特殊的歷史現象,就是高等教育在所有國家可說是史無前例地擴張,同時帶來了三種影響:容納這些新生的教育設施由於對這種蜂擁狀況毫無準備,以致產生嚴重的疲態;在完全欠缺家庭知識與傳統的準備下就進入一個全新的生活方式的第一代學生,大量地出現;同時,就經濟方面來說,知識分子已經有一種潛在的生產過剩現象。基於種種原因,這個的確難以抑制的擴張,現在已經放緩了腳步,而高等教育的模式也或多或少基進地更張了其結構,不過可不能將其錯認為因應一九六○年代後期爆發的學生騷亂之結果。因為,它同時又製造了各式各樣的騷亂與緊張。

在這些處境之下,學生騷亂的存在實不足為奇,儘管值得注意的事實是,在工業化的資本主義國家,以及低度發展世界中重要的部門裡,它是以社會革命(典型地無政府化,或馬克思主義化)運動,而非基進右翼運動的形式存在。這和兩次大戰間,在歐洲大部分地區裡多數政治化學生的性格沒什麼兩樣。這是布爾喬亞社會,與對它的傳統式選擇二者的危機症候,它告訴那些不知所措的較低收入中產階級(許多新鮮人是來自其中,以及屬於這個階級),學生行動主義的典型方式,就是採取某種極端左傾的態度。

然而,這並不保證這樣的學生騷亂會維持一種嚴重而且繼續性的狀態,更不必期待它會成為一種有效的革命性政治力量。因為,如果這批新生中的大部分人,將來會被吸納進一個日趨擴張的經濟制度,與一個穩健的社會,那它可能就無法保證了。舉個極端的例子吧,有一批六萬人左右的秘魯大學生(在一九四五年以前,只有大約四千之數),是家庭中的第一代,他們通常屬於土著印第安人,或是西班牙與美洲混血的較低收入中產階級,或富農。他們典型的極端左傾態度就是:會對一個全新、茫然不知所措的生活方式有某種程度的接受。不過無論如何,因為他們其中有大部分仍然很容易就會被中產階級的職務所吸收,所以,這種態度很少會持續到畢業之後。因此一個流行的笑話就說,他們像是在服兵役似的「服他們義務的革命役」。要判斷他們是否會與一九二○年代那一小撮學生為美洲人民革命聯盟和共產黨所做的那樣,製造出一個大型的成人政治領袖集團,還嫌太早。不過,看來是沒什麼指望了。

另一方面,有一大批面臨著失業,或是被誘導期望藉由其學位(或是其他證書)謀得職業,實際上卻不能如願的學生,會形成一群持續不滿的群眾,這群人很容易就會去支持革命運動(或是基進右翼的運動),並且成為其中的活躍分子。在許多國家、許多時刻,這些落魄的知識分子或小布爾喬亞,都構成了這類運動的基礎。政府對這種可能性有敏銳的先見之明,特別是在經濟困難或危險時期,但最明快的解決方法,也就是削減學生的數量,卻行不通。部分是因為擴張高等教育的政治籲求非常強大,部分則是如此一來,就永遠無法輕而易舉地將龐大的學生集團吸納進一個停滯不前的經濟體系,例如在美國,猛然削減學生的數量,可能就等於表示要把幾十萬,或幾百萬人從學院趕到一個已經過度擁擠的勞工市場。就某種意義而言,這個將數量龐大的年輕人留在就業市場之外達數年之久的體制,可說是十九世紀初期「舊濟貧法」在當代中產階級的翻版。這是一種隱藏的救濟院外貧民救助體制。由此看來,有兩種解決方法讓許多政府對它們頗為中意。首先,把那些「過剩的」學生分配到各種機構裡,在其中,他們可以邊打發時間,或多或少得到點好處。然後,保留培養真正需要較高級的科學、技術、職業等等為主,各種既存體制所需條件的經濟體制幹部的重要事業;而且將學生孤立於其他可能持反對態度的人民之外。而政府在從事第二項任務時,遭遇到了大批學生政治活躍分子的阻撓。

學生運動作為一種革命力量,其未來也因此有大部分要依賴資本主義經濟制度的前景。如果資本主義經濟像在一九五○年代及一九六○年代那樣,轉而趨於擴張及繁榮,學生運動就可能只是一種短暫的現象;或其斷斷續續的宣傳主張,遲早會被接納為一種社會場景,就像那些屬於資本主義穩定時期,非政治形式的青少年勇猛精神—如賽船之夜啦、蓋.福克斯之夜啦、愚人節啦、內衣爭奪戰、卡努拉等等。不過,如果資本主義制度進入了一段長期的艱困狀態,學生運動就可能會如同過去幾年所看到的,持續成為一種爆炸性的政治力量──就像一九六八年五月那樣,不斷地決定性涉入國內政治中,即使是很短暫。在這兩種情況中,如果接受各種高等教育的同齡團體的比例,比一九六○年代以前還要高,學生集團就會持續比過去在政治上更突出、且更有力(特別是在選舉年齡降低到十八歲的地方)。

***

我們並不能因此理所當然地認為,在已開發國家中的知識分子,不管是年輕的或老的,都會成為一股極為重要的革命力量;儘管我們能預料到他們將會是一股極為重要的政治力量,而且很可能還會有點左傾。但即使他們大多都成了革命分子,他們靠自己顯然還不具有任何決定性。我們在這裡正好可以藉著對知識分子運動,與勞工、農民或其他不滿階層的運動二者間的關係所做的簡短討論,來為這篇論述作個結論。

今天,一些國家的左派正統論者會認為,這兩種運動在某些類型的社會主義勞工運動中會正式或非正式地聚合,甚或合併。許多情況或許的確如此。英國的工黨與美國的民主黨(其組成就社會屬性來說,相當接近),以及許多社會主義者和共產黨人的黨派,事實上,都是勞動者與知識分子的聯盟,除了像民族團體,或其他少數分子這些並非不經意才發展出本身分離意識活動的特殊不滿團體之外。但這並非一成不變。更有甚者,在今天尚有不容輕忽的分道揚鑣之跡象。一方面在於大部分由知識分子組成的極端左翼分子,常常企圖與其國內的群眾勞動階級政黨劃清界線,因為後者會被指責為太保守,或太傾向改良主義。一方面則是在勞動階級運動中永遠都潛伏著的,有時還公然現身的反智論,通常會愈演愈烈。最近幾個對於英國工黨地方黨部的研究都指出,當黨支部漸漸從專業人才階層落入了志願獻身的好戰分子手中,勞動階級部眾裡的支持者與好戰分子就會陷入政治不行動症中。不管這兩個現象何者為因、何者為果,但是「相得益彰」總是有的。同樣地,在大多數工業化國家中,學生與勞工間的關係也很慘,而且還有可能每況愈下。

因此,我們同樣也不能理所當然地認為,一旦勞動者與學生變得基進化,就自動會製造出一個單一的左派聯合運動。它可能會製造出一種類似的,但難以整合,甚或是兩虎相爭的運動。因為事實是,知識分子與今日的專業人才,以及過去的「勞工貴族」之間的相似處,只有一點是真實的。舊的勞工貴族是體力勞動者,而新的不是。藍領階級與白領階級之間的差距頗大,或許還會愈來愈大。在已開發國家中舊式的社會主義與勞工運動,是建立在體力勞動者的領導權之上。他們的領袖可能有些是知識分子,而且他們可能會吸引大批的知識分子,但是一般說來,這些人加入的條件是,他們得從屬於勞工之下。這些條件是很現實的,因為總括言之,知識分子與專業人才階層在過去都不是社會主義者,或因為他們的數量太少,不足以在勞工運動中形成一個重要的部分。但是它在今日卻是龐大的,在經濟上舉足輕重、積極而且有力。它確確實實地形成職業工會運動中成長最快速的部分,至少在英國如此。是以,不但增加了緊張的氣氛,勞工這邊更是十分光火。

在這兩翼的運動聚合、或合併之處,譬如一九六八年的法國,或許還有一九六九年的義大利,它的力量是驚人的。但是我們不能再理所當然地認為,這種聚合是自動的,而且它也不會自發性地產生。若真如此,它究竟是在什麼樣的情況下才會發生?這是能夠預測的嗎?能夠促使其發生嗎?這些都是棘手的問題,在此只有問題,沒有答案。知識分子在階級鬥爭中的角色是什麼,有大半端視這些問題的答案而定。不過,如果這種因緣際會並未發生,知識分子的運動,恐怕會就此塵埃落定為一或兩種狀況:成為專業人才階級中一個強而有力的改良主義壓力團體,消費者運動、環境保護運動就是其中的著例;或成為一個起伏不定的基進青年與學生運動,大多數人搖擺不定於瞬息的星火與陷於故態復萌的不行動症之間,而一小撮基進的少數派,則奮不顧身地擺出狂熱的極左姿態。這正是一九六○年代中期以來,學生運動的模式。

就另一方面而言,沒有知識分子,勞工本身恐怕也很難發動一次成功的革命,若又與之為敵,就更難了。如此,他們會設限於靠雙手做工、好戰,以及儘管在「經濟決定論」的範疇內是有力的狹窄運動,但卻無能超越部眾基進論的格局多少。或許他們能夠達致看來像是「自發性」無產階級運動之最頂端,一種當然是設想並且企圖建立一個新社會的工團主義,不過卻沒有能力達成目標。孤立無能的勞工或其他勞苦大眾,與孤立無能的知識分子,是否是屬於不同的類型,並不重要,因為勞動人民靠他們自己就足以推翻社會秩序,而知識分子卻辦不到。不過,如果想要建設一個名副其實的人性社會,他們二者,還是必須並肩攜手的。

書籍代號:0GGK0263

商品條碼EAN:9789865727550

ISBN:9789865727550

印刷:單色

頁數:432

裝訂:平裝