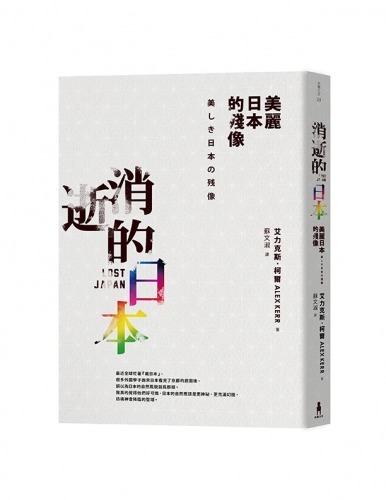

譯者:蘇文淑

出版品牌:木馬文化

出版日期:2014-12-03

產品編號:9789863590743

「最近全球忙著『瘋日本』,很多外國學子跑來日本看見了京都的庭園後,誤以為日本的自然風貌就長那樣。我真的覺得他們好可憐,日本的自然應該是更神祕、更充滿幻臆,彷彿神會降臨的聖域一樣。」

「六歲時,我很想住在城堡裡。」父親是海軍律師,自小隨著父親不斷在駐軍基地移動的作者艾力克斯‧柯爾,在九歲時意外在學校學了一點中文,對中國產生了憧憬;隨後依家人搬到日本橫濱,當時的日本美得叫他心醉神馳,而他一心想搬進的「城堡」,默默轉變成充滿陰影與幻想的日本大宅。

長大後的柯爾在耶魯主修日本研究、取得牛津的中國研究文學學士及碩士,在不斷往來日本與中國之間,依舊難以捨棄童年舊夢的日本之美,於是他深入四國的祖谷買下一棟宅邸翻修,重現日本經濟起飛前、外人難以想像的舊日日本的樸素絕美。

在《消逝的日本》(Lost Japan)這部以外國人之姿、用日文寫作,並贏得新潮文學賞的作品中,艾力克斯‧柯爾分享了他在「歌舞伎」的文化、表演、藝術性與改變中,所體悟到的「伸手不可及的美」,以及他如何進入日本美術收藏與書法的動人世界——自然也包括他生活在日本超過30年、眼中所見的(包括亞洲)文化消逝。

這本出版於2000年,充滿感情、歷歷如繪的文化觀察散文,即使在14年後的今天,依舊能提供我們研究、觀察日本的線索,解釋所有我們「瘋日本」的由來,並作為一味追求現代化、西化,而漠視傳統文化死去的現代人的借鏡。

艾力克斯‧柯爾(Alex Kerr)

擁有作家、學者、保育人士及企業家等多重身分的艾力克斯‧柯爾,一生大半住在日本和泰國。他在耶魯大學主修日本研究(1964-74),之後領羅氏獎學金、取得牛津大學中國研究的文學士與碩士學位(1974-77)。他在1973年第一次來曼谷,1997年後都以曼谷為基地。

艾力克斯的作品《消逝的日本》(Lost Japan)反映了他眼中的日本在一九六○年代以後的變遷,贏得頗具名望的新潮文學賞,也是這個獎首度頒給外國人。他的下一本書《犬與鬼》(Dogs and Demons)則道盡日本鄉間如何慘遭工業蹂躪。

艾力克斯和泰國的長久緣分曾化為許多樣貌出現,從老柚木房屋的修復者、文化活動的提倡人士,至2004年以創立在曼谷、清邁等地教授傳統泰國藝術的「起源」計畫達到高峰。

第一章 尋覓我城(摘)

從小迷上日本屋舍

六歲時,我很想住在城堡裡。

很多小孩子應該都跟我有一樣的夢想,但隨著年紀漸長,慢慢忘了這個夢。我的夢倒是陪了我很久。我父親任職於美國海軍,是位軍隊律師,那時候我們住在拿坡里,每天我父親一回家,我就纏著他鬧:「我想搬去城堡!」我父親被我煩死了,到最後根本就不想理我。有一天他乾脆跟我說:「其實這世上所有城堡都屬於一個叫做努司邦的大地主,你長大了就可以去跟他借房子。」從那天之後,我一直乖乖等待長大,等著跟努司邦先生見面的那一天到來。

九歲時我們全家搬回美國,住在華盛頓。那時候我去上了一間很獨特的學校,居然教小學生唸中文跟拉丁文。先不管拉丁文如何,當時提供中文教育的地方很少。我開始覺得中文很有趣,把心裡的城堡跟中國的山岳聯想在一起,對中國產生了憧憬。

後來我父親又調來日本工作,我們搬到了橫濱本牧地區的美國海軍基地。那一年我十二歲。

那一年也正是日本舉辦奧林匹克,經濟突飛猛進的一年。不過橫濱那時候還維持著舊有市容,群山青翠。尤其是瓦作屋頂之美簡直叫我心醉神迷。那時候市營電車上常可看見穿著和服的女性,入夜後也聽得見木屐走動的聲音。我心底對於中國的嚮往從那時候起,轉變為對於日本的依戀。

我特別著迷於日本屋舍。當時還有很多氣派的日本民宅,我母親加入了住在日本的外籍人士文藝團體,常有機會參觀那些傳統的日本屋舍,所以我也跟著去。

我們去了葉山海岸據說是屬於日本宮內廳所有的某幢別墅(或者屬於美軍所有?)、去過了東京的吉田茂舊宅、去過三崎海岸提供給外國人使用的日式別墅。有時去玩,有時會在那邊過夜。當時我年紀還小,很多細節都很模糊,但就記得那些鮮明的影像。我還能回想起在葉山別墅第一次看到的榻榻米是那麼雅淨,房間是那樣的爽亮。從二樓窗戶,望得見遠處的富士山,我覺得自己好像躺在雲端上輕飄飄的。

直到這一刻,三崎山崖上的松樹群被海風吹拂的樣子彷彿還映在眼簾。我也還記得父母親的朋友所居住的那傳統宅邸。門、庭園、連接的另一扇門、最後才是玄關等等……(我後來才知道,原來「玄關」指的不是住宅大門。要先經過圍籬跟幾道門後才抵達玄關,那是最後的一道關卡,所以才會加上一個「玄」字)。

抵達玄關之後,對方居然膝行來迎接,嚇了我一跳。走進屋內後,沿著走廊來到了一個小房間,接著又穿過邊廊來到一間大和室。圍繞著大和室的走廊雖然明淨敞亮,但大和室裡卻陰翳而幽暗,展現出一種神祕的美。我覺得自己彷彿回到了還沒來到人世之前的遠古時候,自此爾後,那意象便成了我心中的「城」。

之後我在往返於日本跟美國之間長大。一九六九年,我進入耶魯大學的日本學系就讀,可是學校教的日本學幾乎只圍繞著日本的經濟發展、明治之後的政治情況以及所謂的「日本人論」打轉。我心底不禁湧現疑問,這個日本真的是我想居住的日本嗎?於是為了找出答案,我在一九七一年的夏天環遊日本一周,從北海道一路搭便車玩到了日本南邊的九州指宿地區。

那趟旅途為期兩個月。旅途上,我遇到了難以計數的日本人對我表達善意。兩個月裡我只有三天住在旅館,其他時候全承蒙路上偶遇的有緣人收留。真是個對外國人無比包容的年代。

我被日本人的親切給深深打動,同時也獲得另一項收獲,那就是見識到日本的自然之美。一九七一年的日本鄉村雖然已經受到了現代化浪潮的影響,可是跟都會比起來,可以說仍保有相當程度的原有面容。不僅鋪裝道路不多,山野裡也長滿了雜木林。霧像幻夢一樣從山谷底下湧出,細膩的日本特有的枝椏在風兒的吹拂下宛如羽毛般晃動,從枝椏的縫隙間隱約可以看見後頭的山岩。日本在地理上雖然被劃屬於溫帶氣候,但山裡的草木卻帶了一種熱帶雨林的性格。我想常在四國或九州山林裡走動的人都會了解我在說什麼,日本山林其實很野,濕熱、深不見處,像某種叢林一樣,放眼所見的山岩上全覆滿了野草、山蕨跟落葉。每次我行駛在山林之間常會錯覺自己已經來到了幾億年前,下一秒鐘翼龍可能就會朝我撲來了。充滿一種難以言喻的氣息。

想起那時候的日本自然之美,我就眼眶泛淚。那之後,日本的景觀在二十年內受到了巨大斲傷。雜木林被砍伐掉,取代為一排排整齊劃一的杉樹林,林間靜悄悄地林一絲一毫動、植物的氣息也沒有,簡直就是死寂沙漠。道路一路鋪裝到山林深處,山壁上被灌滿混凝土防止走山,美麗的岩壁於是消失無蹤,而霧再也不升起。

最近全球忙著「瘋日本」,很多外國學子跑來日本看見了京都的庭園後,誤以為日本的自然風貌就長那樣。我真的覺得他們好可憐,日本的自然應該是更神祕、更充滿幻臆,彷彿神會降臨的聖域一樣。這裡不但像大溪地一樣有火山,又有多采多姿的「雨林」,或是曾經是全世界最美的國家了。只是這份自然之美一步步成為過往雲煙,但我心底永遠會記得日本的大自然,即使我到了八十歲、一百歲,我也不會忘記日本山岳的動人。

迷人的四國秘地

一九七一年的夏季之旅再四國的善通寺結束。我在善通寺認識的朋友最後一天跟我說:「我帶你去一個地方,你肯定會喜歡!」於是我們兩人騎上摩托車,從善通寺往四國的方向出發,目標是阿波池田。接著再從阿波池田沿著吉野川往上走,只見兩旁的山谷愈來愈險峻,我正疑惑他到底要帶我去哪裡時,我們已經來到了祖谷口這個地方。對方說還要再往上,於是我們開始沿著蜿蜒的山裡小徑往上爬。

「祖谷」位於德島縣與高知縣的交接處,祖谷峽是日本最深的峽谷。那天我眼前所見的景貌絕對是日本最奇幻的大自然,我不由得想起了小時候嚮往的中國山水。那是那麼神似宋代山水畫中描繪的山景。

河水被青碧的阿波石染得像翡翠水一樣,峻岩如玉,白瀑從對頭山巔上像大筆一揮,筆直地飛瀉而下。三三兩兩的茅草屋在這自然環境中散落在山腰上,看起來就像是神仙搭屋而居。

後來我為了撰寫畢業論文研究了祖谷這個地方,發現四國的開墾方式很獨特。一般日本的村落會在山麓或山谷地帶搭建民宅,四周則開墾成水田,不會搬進山中居住,不過四國的山區民宅卻刻意避開山谷與河畔,躲在高處深山裡。這是因為四國的川畔幽暗危險,不宜人居,反倒是會冒出湧泉的山中還比較適合生活。

不過到處都是岩石的山裡不適合種稻,於是沒什麼水田,大家不需要聚集成村落來協作農事,因此形成了各住各的、星點散落在山上的情況。

中國元代畫家倪瓚以獨特的山水畫法聞名。他的畫裡總是空無一人,在浩瀚的天地裡孤伶伶地坐落了一間四根柱子撐起來的茅草屋。我在祖谷的山裡,就感受到了倪瓚畫裡那份人的孤寂以及與之對應的天地之廣袤無限。

祖谷可以說是我那趟夏季旅途的終點。我找到了「自己真的想住在日本嗎?」的答案了。

隔年一九七二年,我去慶應大學留學一年。不過我幾乎都沒去上課,一天到晚跑去祖谷玩。

隨著我愈來愈常去祖谷,我發現祖谷除了自然環境很特別之外,住在那裡的人也不太一樣。由於地勢險峻,祖谷自古就是避世離俗的「隱遁地」。

目前所存跟祖谷有關的最早文獻指出,奈良時代曾有一群巫女從京城逃來這裡,消失在山林中。屋島之戰時,落敗的平家落人倉皇逃進祖谷深山,自此之後祖谷便成為平家落人的群居處。目前祖谷深山的「阿佐」地區還住著平家子孫,居住在茅草屋裡,保存著象徵平家的「赤旗」。

南北朝時,祖谷曾被南朝軍當成要塞。江戶時代,祖谷人也曾力抗德島蜂須賀公率領的阿波藩直至最後,平民百姓一而再地反抗當權者,由此可見祖谷人擁有相當難以馴服的獨立性格。也因此直到二十世紀之前,祖谷幾乎等同於一個獨立的國家,難怪會被譽為是「日本三大祕境之一」。

祖谷最初的道路「祖谷街道」興建於大正時代,靠著人力開鑿祖谷山壁,花了二十多年時間才完工。現在祖谷多了很多馬路與林道,但我剛去祖谷那時候,祖谷街道是唯一一條可以開車進入祖谷的山路。那時候山路還沒有鋪裝,路旁連護欄也沒有,腳底下一百公尺左右的地方就是河川流過的深谷。我有一天就親眼看見一輛車的車輪懸空在山崖上,駕駛人慌忙逃出車外的下一瞬間,車子就噗通墜落山崖下了。那條山路真的很危險,簡直是拿命在開。

祖谷的民宅完全脫離了依路而建的法則,蓋在跟馬路毫無瓜葛的地方。如果想參訪民宅,只得認命地去爬山林裡的窄徑,於是也開啟了我行走祖谷山區的日子。現在想想,當時實在幸運,如果再晚一點祖谷就變了。但當時候,祖谷人還保留著原本的生活,田裡忙莊稼活兒的人披著草編蓑衣,家家戶戶裡還使用地爐。

從馬路上要走到一戶人家家裡,通常得走上兩、三個小時,因此祖谷人通常不太跟外界聯繫,甚至還有老婆婆十年來都沒離開自己的聚落一步,到下方的城鎮去。

現在我每次回去祖谷,還是覺得自己彷彿脫離了塵世生活,活到了雲端上的天地。我想這可能是因為山下的鄉鎮跟平原雖然已經完全被現代浪潮給席捲,可是山上祖谷還依然保持著往昔美好。不過這好像不只是我這個現代人這麼想而已,早在江戶時代的碑文上就刻著「祖谷,我阿洲(阿波藩)之桃源也」。看來古人也把祖谷當成了世外的桃源鄉呢。

提到這件事,祖谷有個很有趣的稱呼方式,外地人在祖谷人的口中統統都是「下面的人」。我這種外國人對祖谷人來講肯定是稀罕得不得了的「下面的人吧」,可是反正大阪人或東京人也都是「下面的人」,所以我每次去祖谷玩時反而很輕鬆,因為被當成「外國人」看的那股壓力減小了。

但總之無論如何,我還是個外國人,我搞不好是史上第一個踏進祖谷深山的白人吧?我記得有一天,爬了一個小時左右的山路抵達了深山裡的聚落後,我人有點疲累,於是在一間小神社的石階上坐下來歇息。大約十分鐘之後吧,我看見一位老婆婆往神社的方向走來,於是站起身來想跟她問路。沒想到老婆婆哀號一聲轉頭就跑!後來我聽聚落裡的人說,老婆婆還以為她看見了神明顯靈。現在每次看見歌舞伎或能劇裡出現紅髮神仙時,我總不免憶起這事,心想也難怪。

我第一次踏進祖古民宅時深受震撼。屋子裡晦暗陰翳,長年使用地爐的生活讓屋子裡的牆壁、地板跟樑柱全都燻得烏漆嘛黑一片。採用合掌造(雙斜茅草屋頂)的屋頂內部由於沒有架設天花板,頂端完全翳滅在黑暗之中,感覺自己好像走進了什麼洞穴一樣。終於過了一會兒後眼睛慢慢適應了黑暗,看得見屋頂內部的茅草了,那茅草卻像漆上了烏漆一樣地渾黑發亮。架在上方的煤竹竿上往下垂掛著一片片菸葉,被底下的地爐煙給燻著、烘著。

東方整體悲劇

谷崎潤一郎的《陰翳禮讚》很有名,可是我覺得他所說的陰翳之美對於現代的日本人來說恐怕是太深奧了。現今日本到處保存了所謂的「民家聚落」企圖延續鄉土文化,可是只要你到這些地方去走一趟就知道,這些地方太明亮了。木地板上鋪著榻榻米,磨得光亮的柱子、全新的茅草屋頂、被螢光燈照亮每一吋角落的室內。你完全無法從這樣的環境中感受到夢。

但二十年前的祖古還殘存著神祕的陰翳。祖古是個貧困的小山村,房子比一般日本的鄉下民宅來得小。加上祖古盛產菸葉,家家戶戶習慣在室內吊掛菸葉,因此房子的天花做得極高,屋頂高聳得媲美哥德式教堂。以尺寸來說,飛驒高山的民家大概比祖古民家大上好幾倍吧,可是飛驒高山的房子每一層都搭了天花板,因此人在室內反而不會覺得很寬敞。相比之下,祖古民家雖小,可是挑空直達屋頂,加上室內昏暗,釀出了一股幽敞的意境。

晦暗如穴的室內往外踏出一步,便是雲端上的桃源鄉。來到了可以眺望峽谷與山脈的祖古後,我直覺向來嚮往的心中之城一定就在這裡,因此我打從心底渴望能在祖古找到一個家。

我一直不斷說祖古有多麼美好動人,其實在我踏入「伊甸園」之前,毒蛇早已潛入。問題就出在人口外流。一九六四年,我和家人踏上橫濱時正好是日本的一大轉變期,祖古人口也從那時候起開始流往德島市內跟大阪。進入七十年代後情況更加險峻,出現了許多被扔在當地不管的房子。

目前日本鄉下給人一種巨大的老人院氣氛,不過那時候祖古雖然面臨了人口外移問題,整體而言,聚落仍充滿生氣。被扔下的房子屋況也都還很好。

我從一九七二年的秋天起開始進行為期半年左右的「獵民家」。足跡不但踏遍祖古,我還遠征德島縣跟高知縣,看了不下數十間房子。細數的話,恐怕還超過百間吧。我跟朋友走過一個又一個鄉區,一看見有什麼有點意思的空屋就溜進去。很多房子都還好得不得了,卻被人拋下不管了,簡直難以置信。還記得我在德島附近看見了一間從事藍染用的屋舍,寬達一間的簷廊用的是厚達十公分左右的地板,而且全是用櫸木做成,真叫人驚訝。

像那樣子溜進民家,其實目的是想觀察日本的傳統民居、研究建築,可是如果想研究民居,去圖書館裡翻書不就好了嗎?這麼說也對,也不對。因為透過這個經驗,我得到了許多書本傳遞不了的知識。透過自己的雙眼,我確認了日本人的傳統生活樣式。

那個年代不得不拋家遠走的人,似乎連家裡任何東西也沒辦法帶走。所有屋內的物品都還那麼擺著,人就消失不見了,屋內就像是一幅停格的屋主生活剪影一樣。雖然是一九七一年,現代化浪潮的痕跡已經俯拾可見,新搭的天花板、換過的鋁門窗。但說起來,相當程度上民家還是保留了原有樣式。

進入二十世界後,人類的生活不消說在各方面都受到了重大改變,其中尤其是東方的文化與自然受到了嚴重破壞。我想這是一個很明顯的歷史現象。歐洲各國的產業革命總共耗費了四百年時間,一步步去改變過來,可是中國與日本的現代化卻是平地一聲雷,猛烈而迅速,而且還是由完全異質的文化造成的改變。

從耶魯大學畢業後,我去牛津大學研讀中文,那裡的經驗讓我印象很深刻。日本皇太子德仁親王留學過的墨頓學院裡有所全球最古老的圖書館,我去到那裡時非常詫異。因為圖書館本身雖然已經有七百多年歷史了,可是書本、書櫃、桌椅、甚至是圖書館本身的概念,毋寧都是現代的。

仔細想想,現代西方人的服裝與住宅都是在歐洲文化的洪流中自然發展而來,「現代生活」跟「過往生活」之間並沒有太大衝突與鴻溝,英國與法國的鄉下仍一如以往樸美,國度中許多城鎮都從中世時代延續至今,當地人也珍惜一路維護下來的景致。

然而反觀今日中國與日本的服裝、住宅,全都是跟東方傳統文化全然脫節的產物。日本人看到京都與奈良的老街時會忍不住讚嘆「好美!」那是因為他們也心知肚明自己所過的現代生活已經回不去了。說難聽一點,京都已然是個「謊言」。於是我們看不見東方的「巴黎」與「羅馬」,只見京都、北京、曼谷接連受到粗暴的對待,混凝土叢林大舉入侵的同時,鄉間則豎立起招牌、電線,換上鋁門窗,傳統生活樣式被全然拋卻遺忘。我相信這不僅是日本這個國家的悲劇,也是東方整體性的悲劇。

這樣的改變發生在滔盪的歷史洪流中,或許是無可奈何的運命。

當傳統的自然與本國文化被抹消後,大家就創造出「新的傳統文化」。那是披上傳統皮毛、搭上現代血骨的產物,是文化上的科學怪人,其中我想最嚇死人的大概就是中國。中國的寺院修理草率,建築跟雕刻完全成了跟原物風馬牛不相及的情況,絢爛的色彩及怪奇的構圖則從根本上否定了傳統中國雕刻的精神。只可惜現在的觀光客只能欣賞到那些,誤以為那些異形就是中國文化。

日本的情況雖然沒有中國慘烈,但日本無疑也已經置換掉了自己的傳統文化。尤其住宅絕對是個顯而易見的例子。我先前提到,關於住宅的「亮」絕對是新的傳統文化現象。

日本建築的神話之中有一項關於「榻榻米」的傳說。很多人都迷信日本建築架構於榻榻米的存在之上,但我想這絕不是實情。

您只要去細瞧一些書畫就知道,平安時代為止的「寢殿造」這種建築樣式裡鋪的都是木地板,只有身分尊貴者單獨坐在一片榻榻米上。現在去御所或老禪寺的本堂還看得見這種建築樣式。建築物的主要房間鋪設木地板,榻榻米只是做為輔助用的臨時設備,並非絕對陳設。一般民家不用說,當然鋪的都是木地板了。尋常農民怎麼可能有錢去鋪榻榻米?當需要在木板上鋪個什麼東西時,他們就鋪草蓆。祖古人只在地爐周圍鋪設草蓆,其他房間一律只有木地板。而這些木地板會早晚擦拭,因此又黑又亮,像能劇舞台一樣地清爽。假使鋪設榻榻米,邊界便會映入眼簾,房間看起來就小了。可是黑亮的地板卻可以消弭邊界與隔間,讓空間看起來無限開闊。

讓我們回到祖古的話題。祖古分成西祖古跟東祖古,西祖古相對來說比較熱鬧,以知名的蔓橋吸引每年數十萬名遊客。東祖古則不若蔓橋周邊那樣開發,沒什麼觀光客進入。當時我深入了東祖古最深處的劍山地區,走遍所有聚落,看過一間又一間變成空屋子的住家。空屋多是多,卻沒找到什麼合理價位的好物件。不久前還有人住的房子不是已經裝上了天花板,就是改裝得奇形怪樣。至於十年前左右就被扔著不管的空屋已然殘破不堪。地板是斜的、柱子是裂的,已經不是修理就能解決的問題了。

直到一九七三年的一月,我初次踏上祖古一處名為「釣井」的土地。那趟旅程我帶著寫給村會議員竹本先生的介紹信一同前往。

一見到竹本先生,我就問:「請問這裡有沒有什麼空房子?」竹本先生爽然點頭,帶我去看附近的空屋。他帶我去的是一間小小的空房子,第一眼我就覺得「就是它了」。

長久以來覓尋的我城,就佇立在眼前。

書籍代號:0EHR0022

商品條碼EAN:9789863590743

ISBN:9789863590743

印刷:黑白

頁數:288

裝訂:平裝