譯者:楊久穎

出版品牌:潮浪文化

出版日期:2022-09-07

產品編號:9786269632749

電子書書號:T2NEC0001-E

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」

——《低》,大衛.鮑伊

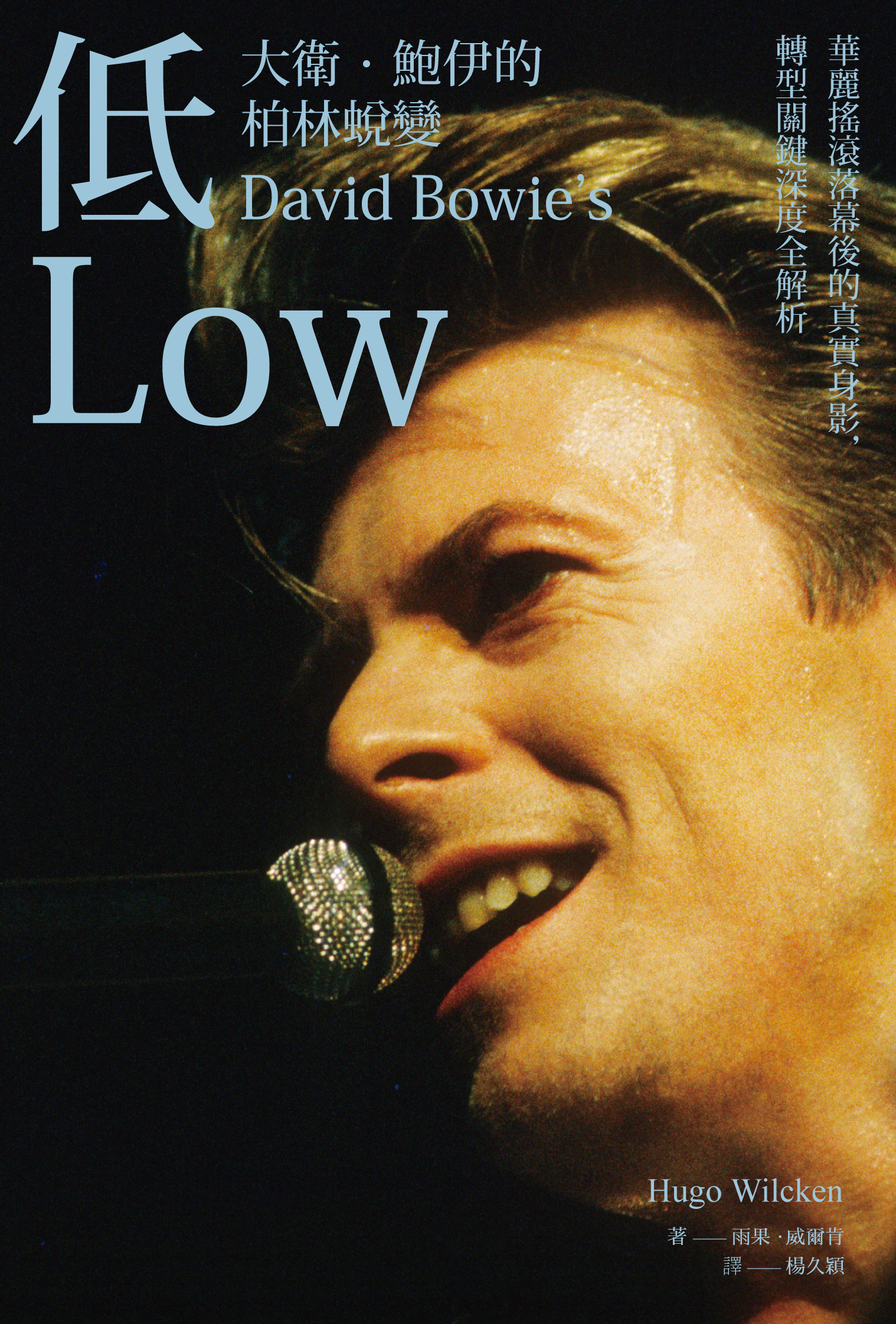

|鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作|

台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書

探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點

★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯

★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格

●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影●

●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書!

●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊

|本書看點|

★從幕前到幕後最完整的全面記錄

★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳

★與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒

二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」

有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。

柏林影響與樂風轉變

鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。

冷戰時期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。

樂評書的寫作標準

全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。

|重點摘錄|

❖伊吉.帕普和大衛.鮑伊的情誼❖

「《低》是在《白痴》之後錄製的,但《低》卻先發行了。大衛不想讓人們認為他的靈感來自伊吉的專輯,但事實都是一樣的。甚至有一些為伊吉錄製的曲目,最後卻收錄到了《低》。」——錄音師羅宏.希柏

「樂團和鮑伊會離開錄音室去睡覺,但我不會。我工作是為了要在第二天比他們快一步……看吧,鮑伊是個快人一步的傢伙。思維敏捷,行動迅速,非常活躍、敏銳的一個人。我意識到我必須比他更快,否則,那會變成誰的專輯?」——歌手伊吉.帕普

❖柏林圍牆旁的錄音室❖

錄音室距離柏林圍牆只有二、三十公尺。「從主室裡,我們可以看到柏林圍牆,也可以看到圍牆的另一邊,越過鐵絲網,看到紅衛兵的炮塔……他們有巨大的望遠鏡,他們會看向主控室,看著我們工作,因為他們和其他人一樣喜歡追星。有一天,我們問工程師,整天被警衛盯著看,會不會覺得不舒服;他們很容易就能從東邊對我們開槍,就是那麼近,如果望遠瞄準器夠好的話,他們便可以射中我們。他說,過一陣子就會習慣了,然後轉過身來,拿了一盞頂燈對著衛兵,伸出舌頭跳上跳下地騷擾他們。我和大衛馬上躲到錄音台下面。『別這樣』,我們說,因為我們快嚇死了!」——唱片製作人托尼.維斯康蒂

❖大衛.鮑伊的柏林生活❖

鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖吃一整個下午長長的午餐。那個地方有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」(摘自大衛.鮑伊雜誌訪談)

❖鮑伊的柏林繆思❖

他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品……他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」

●台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作及風格專書,鐵粉必收

●作者為小說作家,讓本書讀來帶著故事及戲劇感,宛若電影《成名在望》紙上版

●完整蒐集柏林時期訪談及相關資料,引領讀者重回鮑伊靈思迸發現場

●全書鎖定鮑伊音樂生的重要轉型期,從專輯曲目一一爬梳,從創作背景至當代文化脈絡,鮑伊個人的心理狀態到合作的樂手及音樂人等,堪稱全方位的深度解析

\狂推分享/

就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監)

千萬不要以為這本書只是綜合維基百科或Google查得到的「大衛.鮑伊」生平事蹟和樂評資訊,這樣其實不夠硬派,也滿足不了狂愛他的樂迷。本書聚焦從一張經典專輯切入,重探每首歌的創作脈絡、合作互動乃至錄音細節,彷彿要把讀者偷渡至那些靈感飛馳的神祕現場、甚至是鮑伊自我重整的身心歷程。由此獨特路徑,重新理解這位偉大藝術家,翻開的每一頁都是玄妙宇宙風景;重聽的每個音符,也有了不同維度持續迴盪的聲響。——李明璁(社會學家、作家)

大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家)

大衛.鮑伊是通往外星世界的指路人,是讓所有怪胎感到不孤單的英雄,不斷自我創造的神祕之獸,是二十世紀到我們這時代流行文化最具顛覆秀的創造者。——張鐵志(搖滾作家,著有《未來還沒被書寫:搖滾樂及其所創造的》)

一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家)

透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者)

有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人)

\佳評如潮/

資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石雜誌》

這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌

才華洋溢,每本都是真愛。——NME雜誌

想把某張專輯做到無所不知嗎?來試試這套書。——Pitchfork雜誌

大衛.鮑伊的專輯《低》發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press)

\讀者盛讚/

《低》是大衛.鮑伊發行專輯中,我最喜歡的一張。關於這位善變音樂家發展的特定重要時期,威爾肯這本著作雖然內容並不厚重,但比許多(實際上是所有)重量大書更具衝擊力。這本書充滿了關於鮑伊在「瘦白公爵」時期陷入毒癮的訊息,以及他在柏林奇蹟般地康復和重新定義自我的詳細描述。文筆豐富又不致過度放縱。高度推薦。——讀者喬伊.赫希

我等這本書很久了,沒有失望。書寫鮑伊的相關作品,始終是一項艱鉅任務。作者真的為這本書費盡心思,從文學因緣的引用起源、大量的採訪資料爬梳等,構成了這本非凡的傑作。—讀者約茲

《低》是鮑伊最好且最獨特的專輯之一。在本書中,作者詳細介紹了專輯的錄音細節,並探討每一首歌曲的故事。他還探索了專輯的前期準備工作,從鮑伊的上一張專輯開始,甚至也介紹到了鮑伊與伊吉.帕普合作的唱片。在有限的頁數裡充滿了豐沛的資訊,文筆卻清晰易懂。強烈推薦。—讀者邁克.阿沃利奧

這可能是我讀過的對鮑伊作品最好、最詳細的分析,我懇請作者考慮繼續書寫柏林三部曲的另外兩張專輯。—讀者巴克利

這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式。從鮑伊在職業生涯中的背景開始,詳細描述了早期的創作過程,記錄鮑伊如何與伊吉.帕普合作並激盪火花,以及前期的創意工作伙伴,製作人的加入,直到前往柏林完成混音。作者並沒有對歌曲進行過多的樂理描述,也絕不訴諸任何枯燥如「在歌曲的2分37秒有一段合唱,掩蓋了節奏的音調」這類型的文本—很多這類書常見的內容。相反的,作者專注於藝術家創作歌曲時的生活,以及如何影響和塑造這個過程。他描述了具有創造性的決策過程及概念性想法,整個過程中對周圍的氣氛亦進行大量描述。你會感覺自己彷彿就在現場。對於喜歡這張專輯的人來說,這是一次非常愉快的體驗。—讀者杜安

我對這個類型的書有些期望:對專輯製作方式的描述要詳細卻不過度瑣碎;對音樂本身的分析詳盡卻不過分;彷彿像在閱讀藝術家的傳記,至少要讓人足以了解專輯的出發源頭。這本書應有盡有。整本書只談一張專輯,很難從頭到尾都引人入勝,但這本書卻成功做到了。亮點包括:對鮑伊在製作這張專輯時,精神狀態的準確描述(這個描述很大程度上解釋了專輯的獨特情緒)。書中也解釋了專輯的影響力何在,甚至是一一逐曲目的逐軌分析:而且毫不冗長也不會淪於無趣(當然,除了忠實粉絲外,或許任何人都沒有太大興趣)。這是對一張精彩專輯的全書分析。如果你是鮑伊的鐵粉,或許很多片段讀來讓你感到熟悉;如果你喜歡這張專輯卻對幕後花絮及歷史一無所知,那麼這是必讀之書。—讀者威廉.康比

熊一蘋(作家)

會員需自備暢通的網際網路連線及符合閱讀護照支援的行動裝置、電腦作為閱讀工具如下:

瀏覽器閱讀:無需安裝,即可閱讀。支援瀏覽器Chrome(建議升級至最新版)。

容量建議:建議裝置需具備2G以上的 RAM。

若因個人裝置因素(如:其他應用程式衝突、裝置記憶體不足),無法使用閱讀護照電子書閱讀服務或影響服務效能,需自行進行排除待符合閱讀護照支援項目再行閱讀。 電子書因版本屬性因素,恕無法比照紙本書籍提供MP3、DVD實體光碟,亦無提供相關影音檔案下載,請先確認無此需求再行下單購買。

電子書購買前請務必先行試閱,不提供10天的猶豫期。

※詳細法規內容請見「消費者保護法第19條」及「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」。

雨果.威爾肯(Hugo Wilcken)

澳大利亞作家、翻譯家,長期定居巴黎,現則往返於倫敦及雪梨之間。著有《反射》(The Reflection)《殖民地》(Colony)《處決》(The Execution)等小說作品。

楊久穎

Join,多年前曾寫過幾本關於搖滾,以及女人在唱歌的書。現為整天煩惱下一頓要煮什麼的宅婦一枚,偶爾煮字療飢,在鍵盤與檔案間攀爬維生。

|導讀| 用一張唱片謀殺自己/陳德政

帶著風格做一件危險的事,就是藝術。

——查理.布考斯基

柏林,1976年。

一道高聳的水泥牆把城市劃成東西兩邊,東柏林在六月召開歐洲共產黨和工人黨會議,各國代表一致推崇柏林圍牆對共產主義的貢獻,東德當局表示,將在夏天舉辦柏林圍牆豎立十五年閱兵大典,那道牆不只劃開了柏林,事實上它是把西柏林整個包圍起來。

實用作為一種象徵,這很德國。

同一個月,西柏林舉行柏林影展,金熊獎頒給了美國導演勞勃.阿特曼的作品,大島渚的《感官世界》則因內容太過露骨,首映前遭警方查扣,無法公播。當屆競逐金熊獎的參賽片還有一部叫《天外來客》,大衛.鮑伊的電影比他的人,先到了柏林。

鮑伊在1970年代中期墮落成自己都不太認得的搖滾陳腔濫調,移居洛杉磯的那幾年,洛城成了一座巨大的古柯鹼泳池,他成天泡在裡面,人益發蒼白與削瘦,掌管記憶的細胞和造字能力一同從身體上剝離。他寫不太出歌詞了,現實與妄想交織在一起,疊成孤獨的夢境,他躲在裡面。

他在神祕學家阿萊斯特・克勞利的詩句中尋找讓人麻痺的物質(克勞利也是曾率隊攀登K2峰的傢伙),在客廳裡架起祭壇,期待黑魔法現身。挽救一個走火入魔之人唯有一種手段——用更神祕的事物讓他清醒。被高牆鎖住的柏林像一座孤島,鮑伊很想跳進去看一看,這是藝術家的求生本能。

他和另一個偏執狂伊吉.帕普先到法國的城堡錄音,讓自己從毒癮中慢慢復原。城堡當然鬧鬼,兩人在深夜交換著鬼故事,一邊錄完帕普的《白痴》與鮑伊的《低》,拎著接近完成的工作帶逃到柏林,替專輯收尾。蕭瑟的秋天,灰濛濛的街頭,他們穿得像渡假中的特工,彷彿我倆沒有明天。

這不是第一對來到柏林的「西方」搖滾明星,保羅.麥卡尼帶著妻子琳達與其他Wings樂團的成員,春天在布蘭登堡門西側的體育場辦了演唱會,還在圍牆邊的檢查哨舉旗拍照,旗上寫著「愚蠢的情歌」,不無挑釁的意味——鐵絲網上就架著機關槍。

諾貝爾文學獎得主湯瑪斯.曼流亡時說過一句名言:「我在哪裡,哪裡就是德國。」

二戰後出生的德國一代人,是沒有父親的一代,他們的父執輩也許戰死,也許在創傷中老去,青年在沒有「典範」的社會中成長,國家的歷史在自己手裡斷裂開來。他們讀著阿多諾的《最低限度的道德》,思索如何在破損的生活中重建秩序,實驗的過程中,偏離成了常態,核心即是邊緣。

人人都是荒原上的異鄉人,在文明的縫隙找突破的位置,而荒原一到夜晚就變成迷幻的溫床,開著一朵朵奇花。

鮑伊不只在這裡找到他渴求的「歐洲感性」,還找回他失去的語言:一個嶄新的語言,以全然印象派的方式,將地景、聲景和內心情狀三者合而為一。他甚至尋得一處完美的犯案地點,就在道德模糊、前衛與通俗混沌難分的創作場景裡,把敘事者給殺掉!

這麼低調(Low Profile)的手法,不會有人發現吧?

德裔美國詩人布考斯基形容海明威用槍把自己的腦袋轟到牆上「很有風格」,而讓鮑伊深深著迷的三島由紀夫,政變失敗後選擇切腹自殺。極端的處境常令創作者鋌而走險,有時以一條命為代價,鮑伊當時的精神分裂反過來救了他,他不用真的殺死自己,只要埋葬那個代理人——在華麗搖滾劇場裡幫他說話的角色。

直到《低》之前,出道十多年的鮑伊不曾錄製過一首演奏曲,他是寫詞的能手,善於在歌曲中創造分身,那些不尋常的「演員」以第一人稱的視角穿過鮑伊的心靈迷宮,拾撿日常的遺跡,留下戲劇性的切片。

暫時失語的鮑伊,在柏林放下了說話的渴望,《低》有半數以上的歌都沒有歌詞,即使有詞的曲目,文字飄浮而簡約,他用疏離的聲音唱著,像站在退潮的沙灘上喃喃自語。身分的瓦解,情節的不復存在,《低》充滿朦朧碎片化的聲音特徵,沒有敘事,自然就沒有結局。

在製作人托尼.維斯康蒂與另一號革命性人物布萊恩.伊諾的協助下,錄音室本體作為一種樂器——或者,一架航空器,它飛過圍牆,在未知的軌道上探索聲響的質地與意識的流體。〈華沙〉的東歐風味、幽靈般的吟唱聲,可以是《大開眼戒》性祭典的配樂;〈哭牆〉的迴圈式電子脈動是他和史蒂夫.瑞奇的量子糾纏;收尾曲〈地下〉則將午夜的氛圍摹寫得淋漓盡致,那段薩克斯風就是鮑伊本人吹的。

將「流行」轉回自我的層面,讓方向成為浮標而不是目標,整張專輯浸滿懷舊的未來感,像在紀念一個尚未發生過的事件。

1980年代鮑伊彷彿大夢初醒,走到前衛與通俗的接合點,變回體育場裡呼風喚雨的巨星,並接演大島渚的《俘虜》。一如他在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。

整個英倫後龐克世代都從《低》的基調上誕生(Joy Division最初就名為華沙),從OMD到Nine Inch Nails,不同流派的樂團用力模仿著《低》崩塌的鼓聲。〈總是撞上同一輛車〉孕育出Pulp經典的旋律,〈做我的妻子〉教會Blur如何編一首曲子,而Radiohead那首黯淡的〈Treefingers〉,本質上是對《低》B面的描摹。

但再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。

|特別收錄|大衛.鮑伊的舞臺人格/馬世芳

大衛.鮑伊在1972年「發明」了搖滾樂史上最著名的「舞臺人格」齊格.星塵(Ziggy Stardust):他是鮑伊那張概念專輯《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars》的主角。故事說:地球只剩五年就要毀滅,齊格.星塵以彌賽亞的姿態降臨地球,這位雌雄同體的外星搖滾客帶著救贖人類的訊息,最終卻被自己失控的生活方式和瘋狂的粉絲掏空毀滅。

和 The Who 的「搖滾歌劇」《Tommy》不一樣,《Ziggy Stardust》並沒有起承轉合的敘事結構,而是分散的篇章,歌曲各自獨立,故事架構很鬆散。假如只看故事情節,不過就是一部二流科幻小說罷了。然而,鮑伊寫出了一系列極好的歌,結合過耳難忘的旋律、高超的樂手和值得摘抄的詩句,齊格.星塵這角色,遂與專輯一起不朽了。

從1972年到1973年,大衛.鮑伊染紅了頭髮,剃掉眉毛,化一臉白妝,穿上極其妖豔怪異的服裝,足登「恨天高」的長靴,以「齊格.星塵」的身分巡迴演出,凡是出現在公眾場合,包括媒體訪談、記者會,他都在「齊格.星塵」的角色裡。他的伴奏樂團,自然就是唱片標題「火星蜘蛛」(The Spiders from Mars)。用現在的說法,這算是整個 Cosplay 他自己創造的虛擬角色。「大衛.鮑伊」的身分退讓給「齊格.星塵」,整個巡演就是在重演唱片裡的情節,而千千萬萬在演唱會狂歡掉淚的樂迷,既是這「齊格教派」的信徒,也是故事裡毀掉了齊格.星塵的力量。

鮑伊入戲太深,齊格.星塵的「第二人格」漸漸侵蝕到他的「私我」,兩者漸漸難分難解,他後來說:當時「我變成一個危險人物,也真的懷疑自己的理智是不是整個壞掉了」。1973年7月3 日的倫敦演唱會最後,他在臺上說:「這場演出我們都會特別記得,因為這不但是這次巡演的最後一場,也是我們的最後一場演唱會。」觀眾爆出驚愕的呼號,以為大衛.鮑伊要退休了。他唱完自我獻祭給搖滾之神的悲壯頌歌 Rock ‘N’ Roll Suicide,鞠躬下臺。

其實退休的是齊格.星塵,那個紅髮異服的雌雄同體外星搖滾客,從此永遠告別舞臺。過了兩年,大衛.鮑伊又創造出新的「舞臺人格」:「瘦白公爵」(The Thin White Duke),一位貴公子,穿一身考究的訂製西裝,金髮梳得整整齊齊,抹著白白的臉妝,姿態冷淡而高傲,對法西斯和納粹頗感興趣。進入1970年代中期,鮑伊的古柯鹼癮頭愈來愈厲害,他甚至有一段時間,只攝取青椒、紅椒、牛奶和大量的古柯鹼。和「齊格.星塵」一樣,「瘦白公爵」的人格也從舞臺上蔓延到他的私生活,他以這個冷漠的形象遮掩內心的幻滅和沉淪,後來他回憶,那段不斷吸古柯鹼自我麻痺、把自己和人世情感隔離的歲月,是他生命中最黑暗的低潮。

大衛.鮑伊畢竟沒有在1976年29歲嗑藥掛掉──他有好幾次吸食過量的意外,但都僥倖逃過死劫。1977年,他痛定思痛,決定離開紙醉金迷的美國西岸,遠赴歐洲,找個沒人認識他的地方住下來,順便把古柯鹼戒了。他選擇了柏林:那還是冷戰的年代,大衛.鮑伊和老友伊吉.帕普一起租了間西柏林的小公寓,雙雙開始戒毒人生,並且開展了藝術生命的新階段:他和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了《低》、《「英雄」》兩張曠世經典,延續到 1977 年的《房客》專輯,史稱「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。

鮑伊起初創造出舞臺上的「第二人格」,或許出於「安全感」:他可以把作為明星必須承擔的一切瘋狂、非常態的事情,都交給那個人格,留下相對完整的「私我」。始料未及的是,「第二人格」像不斷生長的異形怪獸,反噬了「私我」,漸漸連原本的自己都不見了,只剩下混沌與混亂。不過,這走鋼索的地獄試煉,他居然全身而退。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。(原題〈大衛鮑伊的舞臺人格──小心你創造出來的東西〉收錄於小日子享生活誌第46期 )

|譯後語|冷冽疏離電子聲響背後的炙熱靈魂/楊久穎

大衛.鮑伊始終獨特。

他的獨特,並不僅來自於標新立異、百變多樣、打破性別界限、前衛豐沛的創作能量、走在時尚尖端引領風潮……等等眾人耳熟能詳、冠冕堂皇的標籤,其實,最讓人難忘的,就是大衛.鮑伊的美麗。

無論是他銳利的眼神,裝扮,一顰一笑,一個轉身、一次抬手,對從幾乎是童年時期開始就因為在電視上看了《魔王迷宮》(Labyrinth)而一頭栽進他所散發出詭譎魅力的小小歌迷,聆聽大衛.鮑伊的音樂、看著大衛.鮑伊的面容,都成為生命中一次又一次衝撞著心靈、激盪出星點火花、讓魂魄不斷潰散成點點碎片又再凝聚、融化之後再重新結晶的過程。

而在年歲增長之後,漸漸開始深究大衛.鮑伊的歌曲,從搖滾樂史脈絡的淵源、乃至他與現代藝術、思想潮流的結合(或糾葛?)、以及那些充滿隱晦比喻與象徵意涵、詩意無限的歌詞,開啟的是另一扇文學與藝術的高窗,努力攀爬、奮力開啟,外面如彩虹霓霞的繽紛光景,讓渴求著一切的年輕心靈都雀躍興奮不已。而稍晚,有現場演唱會錄影可看的年代,螢光幕上的大衛.鮑伊之善於掌握現場氣氛,也使他在舞臺上的婀娜身姿、煙視媚行,無不讓人心馳神迷。而且,除了歌迷的狂熱愛戀,更免不了懷著一種彷彿參拜著崇高神祇的尊敬。

然而,在這大眾傳播的時代,唯有作品本身可以面對的茫茫閱聽人如你我,自以為可以透過這些聲音、光影理解作者,但我們其實都很有自知之明:如果大衛.鮑伊(和其他眾多令人深深迷戀、在各個領域綻放著璀璨七彩光芒的偶像)是那高懸天空之月,那,一定有很多你我永遠無法得知的月之闇面。

正是在這樣的狀況下,這本書非常精準而有效地,透過音樂本身、透過當時的社會文化情境、藝術潮流、再加上對鮑伊本人精神/情感/創作心理狀態的深入研究、記錄與解析,拼湊出一份幾近完整的地圖,讓我們更貼近那個偉大心靈的種種層面。

的確,從大衛.鮑伊在《低》專輯之前的作品,我們多多少少可以旁觀、整理出他創作成長的心路歷程;兒童時期便以強大的美貌、優秀的音樂與表演才藝受到矚目,從1967年初出茅廬的同名專輯《David Bowie》,以及1969年讓他聲名大噪的《Space Oddity》,對孤獨、以及家族遺傳性精神疾病的恐懼、脆弱與徬徨,形塑出蒼白慘綠的少年形象,乃至他為自己打造出齊格.星塵(Ziggy Stardust)這個華麗的外星人角色,宣稱自己是一隻來自火星的蜘蛛,展現雌雄同體的華麗以及異物種的詭譎;另外更以神祕的「瘦白公爵」(The Thin White Duke)形象在舞臺上現身,每一次轉身,都是滿滿的故事,也掀起一次時尚界的波濤洶湧;每一首音樂作品,也都帶領人飄浮、飛翔,在黑暗中勇於前進。大衛.鮑伊「新想法的煽動者」地位,在1970年代前期,便如是確立了。

而歷經功成名就、被眾人捧上天的偶像巨星生涯之後,大衛.鮑伊與其驕矜奢縱,反而迎來了更多心理上的脆弱、恐懼、以及對更進一步藝術創作的深切渴望;1974年,他搬到美國這個搖滾樂的故鄉,首先住在紐約,後來定居洛杉磯,同年發行的《鑽石狗》和1975年的《年輕美國人》、1976年的《站到站》(美國三部曲)雖同樣被視為經典,但卻為鮑伊的精神狀態帶來更大的壓力,神祕信仰、另類古文明、黑魔術、極端飲食、藥物、各種另類治療……充斥他整個心靈,後來回到歐洲進行創作與錄製的《低》,也就是後來柏林三部曲的開端,不啻為他休養生息、重新拾回靈魂碎片的一次創作歷程。

《低》的故事,雨果.威爾肯說得可謂極其詳盡;他旁敲側擊當時大衛.鮑伊回到歐洲的心理狀態,當時的社會文化情境脈絡,再透過各種資料與訪談,耙梳這張專輯中鮑伊與伊吉.帕普、布萊恩.伊諾與其他工作人員的合作模式,以逐歌的方式,將《低》的每首樂曲,都透視得一清二楚,我們看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。

有人說,鮑伊是所有自覺與人群格格不入的異類、邊緣者的救贖;他勇敢而瀟灑地把所有與眾不同、所有特立獨行、所有異端甚至是禁忌的,都化為眾人皆認可、甚至耽溺癡迷其中的絕對美麗;他一生中不斷訴說的,就是一個勇於自我揭露、不怕改變卻也不媚俗的故事,不管是用音樂、表演、或是個人形象,有了鮑伊,這世界上有多少徬徨無依、激昂叛逆的心靈,就這樣得到了安撫。

前言/雨果.威爾肯

我第一次聽到《低》(Low)是在1979年末,15歲生日後不久。我的一個哥哥寄來一卷在家裡從黑膠唱片翻拷下來的卡帶。當時我遠離家人和家鄉澳洲,以學習法語的名義,在法國北部的敦克爾克(Dunkirk)上了一個學期的課。敦克爾克是一個城市的灰色幻影;在二戰期間被摧毀,之後又根據原始規畫重建。每棟建築裡,都內含著那被炸彈轟炸的孿生兄弟之幽魂。城市的邊緣,則是一片綿延數里、寬闊荒涼的海灘。退潮時,可以看到1940年盟軍絕望撤離時,終究未能渡過英吉利海峽的船隻殘骸。弗蘭德斯(Flanders)離這裡的東邊只有12公里遠,敦克爾克周圍的地貌也是類似的──螢光色的綠色田野,一望無際的平地,對於來自多丘陵的雪梨(Sydney)人來說,相當難以適應。冬天,北方灰藍色的天空壓抑地低垂著,細雨綿綿。我的法語很不怎麼樣,難以和人溝通,更加深了一個15歲男孩與生俱來的孤獨感。當然,《低》是最完美的背景音樂。

15歲是躲在臥室搞自閉的年齡,而《低》裡5首有歌詞的歌曲,其中3首都以撤回臥室作為孤獨的象徵。這也是一個對知識充滿貪婪好奇心的年紀, 對書籍、藝術和音樂狼吞虎嚥,意圖進入新的想像世界。《低》似乎正可讓人瞥見這樣一個世界,一個我並不真正了解的世界,顛覆了我對一張流行唱片到底該是如何的預期。〈總是撞上同一輛車〉(Always Crashing in the Same Car)有一種夢境反覆出現的詭異感;〈新城鎮的新工作〉(A New Career in a New Town)有一種讓人嚮往的感覺,既前瞻也回顧了過往。第二面的樂器演奏,則根本不是流行音樂,而且標題也充滿暗喻,例如雙關語〈藝術十年〉(Art Decade)、 〈哭牆〉(Weeping Wall)、〈地下〉(Subterraneans),暗示著漸漸消失的文明墜入地面。這張專輯讓人留下極為深刻的印象。

在1980年代,大衛.鮑伊放棄了他的藝術神祕感,搖身變成登上體育場大舞臺的巨星,而我的興趣也轉移到了其他事物上。近期,在某種程度上,他挽回了自己的名聲,但直到最近幾年內,我的注意力才重新回到了如今相當令人著迷的那個時刻,也就是1970年代中期,鮑伊、布萊恩.伊諾(Brian Eno)或發電廠樂團(Kraftwerk)這樣的人們,重新定義了流行樂和搖滾樂的互動。這樣做的部分原因,是想把實驗性的、歐洲式的感覺,注入一個以美國概念為主的媒介之中。當然,自從沃荷(Warhol)、李奇登斯坦(Lichtenstein)和其他普普藝術創新者在1960年代初期出現以後,高級藝術與低級藝術就一直在相互碰撞。但如果說1960年代是藝術與流行美學的貧民窟,那麼1970年代中期的狀況則剛好相反;普普走向了藝術化。《低》那現代主義異化的氛圍,它的表現主義,它對節奏藍調、電子、極簡主義和由過程驅動技術那些兼容並蓄的混合,它對敘事的懷疑,都標示著此一發展的高點。

我不想把《低》套入任何一種偉大作品的典範之中。對我來說,這似乎是將另一個時代和不同文化事業的價值理念強加於人。沒有多少現代文化可以再受到這種對待了,流行文化當然也不行。沒有一張專輯在脫離所有其他歌曲與專輯的支持、脫離它所源自的整個混合文化結構之後,還能承擔偉大的重量。這就是流行文化的力量,而非它的弱點。這就是為什麼在本書中,我將討論《低》的周遭元素,幾乎和談論《低》本身一樣多──看看《低》與文化矩陣上的其他他點有何關聯,來自哪裡,如何符合鮑伊的藝術發展。簡言之,就是鮑伊所說的,是哪些成分讓他製作了一張專輯,捕捉到了「一種對未來的嚮往感,而我們都知道這種嚮往永遠不會實現。」

內文試閱 @

|鬼城city of ghosts|

9月底,大部分音軌完成之後,鮑伊動身前往柏林,那將是他完成專輯製作與混音的地點。這次遷徙其實已經醞釀良久,鮑伊最後會在這座城市停留超過兩年的時間。起初,他住在蓋魯斯大飯店(Hotel Gehrus)的一間套房裡,位於離格呂內瓦爾德(Grunewald)森林不遠的一座古堡中,但很快就搬到了舒能堡(Schoneburg)區大街(Hauptstrasse)155號的一幢十九世紀樓房住宅裡,就在一家賣汽車零件的商店樓上。這棟建築雖然比起法國和德國的城堡遜色不少,但還是有一種破舊的華麗感,有著通往街道的鍛鐵大門。鮑伊在二樓的公寓有七間房間,雖然年久失修,但裡面的鑲木地板、高高的天花板、裝飾性的簷角和鑲板門,讓人想起另一個時代的高級資產階級的拘謹魅力。伊吉(儘管他很快就會搬到四樓自己的公寓)、可可、鮑伊的兒子和保姆(她也曾在城堡裡和他在一起)都有各自的房間;也有鮑伊的辦公室,還有一個藝術工作室──鮑伊喜歡畫一些模仿表現主義風格的肖像畫。在他的臥室裡,床頭掛著他自己畫的日本小說家三島由紀夫的肖像;這位小說家在一次悲劇性的試圖政變之後,以儀式方式自殺了(換句話說,這是一位非常具有鮑伊風格的人物)。

鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到漢莎錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,」他在2001年告訴《一刀未剪》(Uncut)雜誌,「有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖(Wannsee)吃一整個下午長長的午餐。那個地方有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」

他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品。「橋社」運動──其中包括克爾希納(Kirchner)、布雷爾(Bleyl)、赫克爾(Heckel)和諾爾德(Nolde)等藝術家──發展出一種印象主義的作畫風格,目的不在於對主題進行任何形式的現實主義解讀,而是一種內在的情感。風景被簡化為寬闊的筆觸,色彩也抽象化,直至脫離物件,反過來變成僅是表達內心狀態的一份載體。正如法國的立體派從原始藝術的簡樸和誇張中獲得靈感一樣,「橋社」的藝術家們從中世紀木刻畫的粗線條與留白的設計中尋找靈感,創造了一個德國版的巴黎前衛場景。儘管作品以精神重建作為一種壓倒性的主題,但本身卻散發出一種陰鬱的焦慮和懷舊的憂鬱感;肖像畫往往有一種奇怪的距離感,就像鬧鬼的面具。

「橋社」藝術家(以及整體的表現主義)對鮑伊來說,不僅僅是一時的迷戀,這種興趣從在讀藝術學校時便一直跟隨著他。「在柏林的時候,我會在小商店裡找到『橋社』畫派的古老木刻版畫,價格令人難以置信,這樣的購買方式真是太棒了。」他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」

在晚上,鮑伊探索了柏林神話被剝開的另一個層面。夜店風潮是一種極新與極舊事物的奇異混合體,有點像當時柏林的人口──中生代在戰爭災難中被掃地出門。伊基的〈混跡夜店〉(Nightclubbing)足以讓人感受到與鮑伊一起在瓷磚上鬼混的感覺。他們倆經常上酒館,還有一家變裝癖酒吧,一位七十五歲的藝術經紀人向鮑伊解釋道,他從1920年代瑪琳.黛德麗(Marlene Dietrich)的時代就開始去那裡,那兒的天鵝絨座椅和霧濛濛的鏡子,從戰前就一直保存得很好。在羅米.海格的俱樂部裡,「她在一個大約十英尺寬的舞臺上進行表演,曾經有高達二十個人在那個舞臺上,表演這些快速的小品,」維斯康蒂回憶說,「他們會把閃光燈打開,然後搭配唱片演出一些默劇動作。我記得羅米自己對大衛的一首歌〈阿姆斯特丹〉(Amsterdam)做了一次很棒的默劇表演,但唱片播放時加速了,所以聲音就像女性的音域一樣。你會有一種奇異感,覺得自己是在費里尼(Fellini)的電影裡。」正是這種克里斯多福.伊舍伍式的風格,讓鮑伊在最初來到柏林的幾個月裡,深深地迷戀上了這座城市。當時的照片顯示,鮑伊戴著前面有夾子的淺頂軟呢帽,身穿皮大衣,非常有威瑪時期柏林人的風範。

城市裡,人們的年齡均衡之下,柏林也充滿了年輕人,尤其是藝術家,他們受到政府慷慨的資助計畫和免除國民兵役的規定,被吸引到這座城市來。西柏林由於地理上的孤立,基本上工業都被清除,留下了巨大的倉庫空間,藝術家和音樂家在政府的協助下,把它們改造成工作室。這造成了一種充滿活力的另類文化;音樂家們在漢莎錄音室裡來來往往,而鮑伊則與「橙橘之夢樂團」的愛德格.弗羅斯這樣的人進行社交,他與他們共用一個建造在舊劇院裡的排練舞臺。很多時候,鮑伊會「和知識份子與垮掉的一代,一起在克魯茲貝格(Kreutzberg)的「放逐」(Exile)餐廳裡閒逛。在後面,他們有一個煙霧繚繞的房間,裡面有一張撞球桌,有點像另一個客廳,只不過裡面的人總是在變化。」

但最初的幾個月是痛苦難忘的。他和伊吉來到柏林,是為了「在世界的海洛因之都,戒掉毒品」,這是伊吉的說法──不過,幸虧海洛因沒什麼吸引力。鮑伊已經減少了古柯鹼的攝取量,但尚未完全戒掉這習慣;有些早晨,他還是會把自己鎖在浴室裡。其它日子,他可能會幹掉一瓶威士忌,「只是為了擺脫抑鬱症」。有一次,他被人看到在酒吧裡,獨自一人啜泣。而且他仍受偏執狂之苦,對那些吸他血的「螞蟥」(leeches)極為著迷。他可能會陷入自閉症的疏離狀態,在別人想要跟他說話時,拒絕看著對方的眼睛,而且開始亂塗亂畫。「他的職責在於工作,他的喜悅在於討論──如果咕噥著喃喃自語的『是』或『否』能夠被提升為討論的話。」漢莎的一位同事這樣說。

基本上,鮑伊使用的古柯鹼越少,他喝的酒就越多。一位在選帝侯大道(Kurfürstendamm)啤酒屋的工作人員記得他在喝了一加侖的君王皮爾森啤酒(König-Pilsener)之後,在水溝裡嘔吐。「幾乎每次我在柏林見到他時,他都是醉醺醺的,或者正在努力喝醉。」安姬在她的傳記中寫道。她會無預期地出現在柏林,讓鮑伊陷入情緒的混亂之中。某一回她來的時候,鮑伊有一次焦慮發作,讓他以為自己的心臟出了問題,結果在醫院裡過了一夜。「我不明白他為什麼要去柏林。他從來沒有問過我是不是想住在那裡。大衛從來沒有想過要在家裡陪我和左伊(Zowie)。他的無聊臨界點太強烈,無法共同生活。他毫無預兆地從天才變成了古怪乖僻的人。」當安姬在嫉妒的憤怒中,要求鮑伊解僱他的助手可琳時,一切就變得更戲劇性了。鮑伊拒絕後,安姬試圖燒掉可琳的房間,然後把她的衣服和床一起劃爛,丟到街上,接著搭下一班飛機離開柏林。後來安姬和鮑伊只再見過一次面,交換關於兩人離婚的法律文件。

柏林是一座孤島,與世隔絕,但也大到足以讓人迷失其中。柏林神話的每一層,似乎都反映了鮑伊個人形象中的某些東西──表現主義藝術家;酒館的頹廢;納粹的超級狂熱;災難性的毀滅;柏林圍牆後的孤立;冷戰時期的蕭條;永不離去的幽靈。最重要的是,柏林並不十分真實。它的軍事區,建築上仍留下彈孔的痕跡;瞭望塔;施佩爾的巨石遺跡;被炸毀的建築物旁邊就是閃亮的新建築;巨大的黑色坦克在街道上隆隆作響……正如維斯康蒂所說:「你可能已經在《囚徒》(The Prisoner)的場景裡了。」